僕はこれまで何度か洋書に挫折してきました。原因は明確で「自分にとって難しい本ばかり読んでいた」からです。

失敗と挫折を重ねていくなかで、少しずつ自分の英語力に合った本がわかるようになり、ようやくペーパーバックを1冊最後まで読み切れるまでになりました。

今回は僕の経験から、読みやすい洋書を見つける方法についてご紹介します。そして、実際に僕が読んできたおすすめの本も取り上げますので、本選びに参考にしてみてください。

【結論】語彙が制限されたGRが1番おすすめ

最初に結論からお伝えすると、読みやすい洋書を見つけたいのであれば、レベル別に語彙が制限された GR(Graded Readers)がおすすめです。

GRというのは、本によって語彙のレベル・数が決まっており、たとえばレベル1〜5といったように、読む人の語学力に合った本を提供してくれます。ちなみにGRは総称で、いろいろな出版社がGRシリーズを刊行しています。

世界的に有名な作品などを英語学習者向けにレベル別に書き直してあるのが特長です。

本屋の洋書コーナーや語学書コーナーで、薄い本がたくさん並んだ売り場を目にしたことがある人も多いと思います。

なぜ僕がGRをおすすめするかというと、読みやすい本を見つけやすいからです。

一般的な洋書(ペーパーバック)にはレベルの表記がありません。ごく一部ですが、本屋によって英語レベルの目安が付いた帯(TOEIC 700点〜など)を付けてくれている場合もありますが、基本的にはわかりません。

つまり、ふつうの洋書は実際に読んでみないと語彙レベルや文法の難易度はわからないということです。そうなると、せっかく買って読んでみたけど難しくて全然ダメだった…という挫折につながりやすくなります。

一方、GRであれば最初からレベルがわかっていますから、洋書選びの失敗が少なくなります。

たとえば、日本のIBCパブリッシングという出版社が刊行している【ラダーシリーズ】は、以下のように5段階でレベルが分かれています。

| レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 使用語彙数 | 1000語 | 1300語 | 1600語 | 2000語 | 制限なし |

| TOEICスコア | 300〜400点 | 400〜500点 | 500〜600点 | 600〜700点 | 700点以上 |

| 英検 | 4級 | 3級 | 準2級 | 2級 | 準1級 |

| iTEP | 0.0〜1.0 | 10〜2.0 | 2.0〜3.0 | 3.0〜4.0 | 4.0以上 |

| 表紙例 |  |  |  |  |  |

いかがでしょうか。これなら、自分の今の英語レベルに合わせて簡単に本が選べますよね。

ただし、個人的には自分の英語力よりも1つ下のレベルを選ぶのがおすすめです。

たとえばTOEIC500点(英検準2級)の人であれば、本来はレベル3ですが、まずはレベル2から読み始める感じです。

なぜかというと、そもそも洋書を読むのに慣れていない人にとって、ひたすら続く長文に疲れてしまうことがあるからです。本のレベルと自分の英語レベルが同等だと、読むのに必死になって読書がイヤになってしまう可能性もあります。

ですから「自分にとって少し簡単かも?」というレベルの本を選んで、スラスラ洋書を読める楽しさを味わうことが最初の一歩としては適切かなと思います。

英語の基礎文法がわからない超初心者は?

この記事では基本的にどんな英語レベルの人でも、自分に合った読みやすい本を見つける方法を紹介しています。

ただ、be動詞がわからない英語初心者だけど、洋書を読んでみたいという人もいると思います。

僕なりの結論をお伝えすると、まったくの英語初心者が洋書を読むのはおすすめしません。

理由としては、

- ・洋書に挫折して、きらいになってしまう可能性がある

- ・洋書で文法を学ぶのは遠回りだし、そもそも難しい

ということがあるからです。

たしかに、文字がほとんどない幼児向けの絵本などで洋書を読む方法もありますが、正直なところ関心を持てるか疑問ですし、なによりそこから洋書を読むのに必要な英語力を養うのは時間がかかりすぎます。

ですから、絶対に英文法の勉強はしたくない!という人を除いて、基本的には最低限の英文法の知識は身につけてから洋書を読むことをおすすめします。

英文法の勉強がイヤという人も多いと思いますが、洋書を読むようになるためには必要な道だと僕は思っています。

幸いなことに、最近は非常にわかりやすい英文法の解説本も豊富ですし、アプリで勉強することもできます。

Oxford Bookworms と Penguin Readers が2強

さきほどラダーシリーズというGRを紹介しましたが、品揃えや世界的な知名度でいうとOxford Bookworms と Penguin Readers が個人的には最もおすすめです。

また、世界的な出版社であるピアソンが刊行している Pearson Graded Readers も有名です。

Oxford Bookworms と Penguin Readers と Pearson Graded Readersの違いは以下のとおり。

| Oxford Bookworms | Penguin Readers | Pearson Graded Readers | |

|---|---|---|---|

| 出版社 | オックスフォード大学出版局 | ペンギンブックス | ピアソン・ジャパン |

| 作品数 | 260冊以上 (2020年11月時点) |

約60冊 (2020年11月時点) |

300冊以上 (2020年11月時点) |

| 定価(目安) | 700 〜 800円 | 900 〜1000円 | 600 〜 800円 |

| レベル | 【7段階】 Starter 〜 Stage 6 |

【8段階】 Starter 〜 Level 7 |

【7段階】 Easystarts 〜 Level 6 |

| ページ数目安 (分厚さ) |

40 〜 120ページ | 60 〜 120ページ | 20 〜 140ページ |

| 表紙デザイン | シンプルに統一。少々味気ない | 原書と同じデザインを採用 | 統一。原書に近いデザインも |

| Kindle版 | あり | なし (2020年11月時点) |

なし (2020年11月時点) |

| 入手しやすさ | ◯ | △ | ◯ |

| 個人的おすすめ度 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |

レベルごとに分かれている点では同じですが、価格やページ数、表紙のデザインなどに違いがあります。

Oxford Bookworms は、そこまで規模の大きくない書店でも手に入ることがあるので、GRの中では最もメジャーでおすすめできます。

ただ、これは個人的な意見ですが、表紙のデザインが少々味気なく、ページ数も少ないため、洋書を読む時の高揚感は物足りなく感じます。

その点、Penguin Readers は原書と同じ表紙デザインを採用しているため、GRでありながら「洋書っぽさ」を味わえるメリットがあります。価格も高めで、手に入りにくいというデメリットもあるのですが、個人的には Penguin Readers を読んで集めるのが好きです。

これは完全に僕の個人的な好みなので、一般的には Oxford Bookworms を読むほうがメリットは大きいかなと思います。

ちなみに、Penguin Readers はペンギンブックスが刊行しているものと、ピアソンが刊行しているものがあります。

ちょっと詳しいことがわからないのですが、ピアソンが刊行していた Penguin Readers が Pearson Graded Readers という名称に変更されたのかも(?)しれないです。

名前が同じなので紛らわしいのですが、それぞれ違う別物のシリーズですのでご注意ください。

「GRはちょっと…」という人におすすめの洋書

GRは値段も割高なので、何冊も読むのにはコスト面で大きな負担がかかります。

さらにいうと、GRは読みやすいもののページ数が少なく、いかにも初心者向けという感じがするので抵抗感を覚える人も多いと思います。

「人目を気にしてどうする」「かっこつける必要ないでしょ」という意見もあるとは思いますが、僕としては「洋書を読んでる自分、ちょっといいな」と思えることが、洋書を継続して読むためにも必要なことだと思っています。モチベーションを保つためのコツみたいな感じです。

ということで、GRではなく本当の洋書を読みたい人向けに、読みやすい本の選ぶときのポイントをご紹介したいと思います。

- 【読みやすい洋書の選び方】

- ・見出しが多い本

- ・自分が興味を持てるジャンル(テーマ)

- ・分厚い本は避ける

- ・わからない単語が1ページに2〜3つまで

見出しが多い本 = 比較的読みやすい本

僕が初めて最後まで読み通せた洋書は “Make Time”というビジネス書でした。この本は見出しが多いので、非常に読みやすかったのを今でも覚えています。

なぜ見出しがあるといいのかというと、見出しのところで小休止できるからです。

本やネット記事を読んでいるとき、人は無意識のうちに余白の部分で少しだけ休憩していると言われています。

もちろん、ほんの一瞬ではありますが、この小休止が非常に大事なのです(いま読んでいるこの記事も、行間の余白で無意識に小休止していると思います)。

洋書を選ぶときも、文字がぎっしり詰まっている本ではなく、なるべく余白が多く、行間も広くて見出しが多い本を選ぶのがおすすめです。また、図やイラストが多い本であれば、なお良いでしょう。

見出しが多い本だけでなく、1話読み切り型の短編モノもおすすめです。僕が読んできた中では、“The Fun Knowledge Encyclopedia” という本が読みやすかったです。

自分が興味を持てるジャンル(テーマ)を選ぶ

洋書を選ぶときはジャンルやテーマも重要です。これは和書でも同じことが言えますが、自分の興味や関心がない本は避けましょう。

単純に読んでて楽しくないというのもありますが、自分が興味ある分野のほうが予備知識も多いはずなので、内容も理解しやすく、挫折もしにくくなります。

僕の場合、和書ではビジネス書や実用書などを多く読んできたので、洋書でも同じジャンルを選ぶことが多いです。そのほうが知っている知識も多いので「これはこういうことを言ってるんだな」と理解しやすくなります。

洋書で新しいジャンルに挑戦するのは、ある程度読めるようになってからでいいと思います。

分厚い本は避ける

さきほど紹介したGR(Graded Readers)は、どんなに分厚くても1冊140ページほどしかありません。このことからもわかるとおり、最初のうちは薄い本を選ぶのが鉄則です。

なぜ薄い本が良いかというと「1冊を最後まで読み終えたという達成感」がめちゃくちゃ重要だから。読破できると、次の本も読んでみようというモチベーションが生まれやすいんですよね。

一般的な洋書も、分厚い本から薄い本までたくさんありますから、最初のうちはできるだけ薄い本を選びましょう。

本屋なら立ち読みで分厚さを把握できますし、Amazonで買う場合でもページ数が表示されているのでそれを参考にすればOKです。

わからない単語が1ページに2〜3つまで

その洋書が自分に読めるかどうかは、わからない単語数を数えるのがおすすめです。

オックスフォード大学出版局は【学習者のレベルに合ったリーダーを選ぶコツ】として、以下の3つを挙げています。

- ・知らない単語は1ページにつき2~3語以下であること。

- ・1分間に8~10行のペースで読めること。

- ・読んでいる内容の大意が理解できること。

この中で、最も有用で役に立つのが【知らない単語は1ページにつき2~3語以下であること】という項目です。

これは実際に洋書を読んでみると実感できます。知らない単語が1ページにつき2~3語以下であれば、たとえ知らない単語でも推測読み(まわりの文から意味を取ること)ができるので、文全体の意味を理解することができるのです。

これから洋書を選ぶ場合は、必ず中身を確認したうえで、知らない単語の数を数えてみるようにしましょう。

ジャケ買いはNG。とにかく中身を重視しよう

洋書を買うときにやりがちなのが【ジャケ買い】です。要するに、表紙を見て何となく買ってみるというやつですね。

僕も何度かジャケ買いで洋書を買ったことがありますが、ことごとく失敗しています(苦笑)

洋書って和書よりも表紙のデザインが洗練されてオシャレな本な多いんですよね。そのせいで、よりジャケ買い率が高まるという負の側面があります。

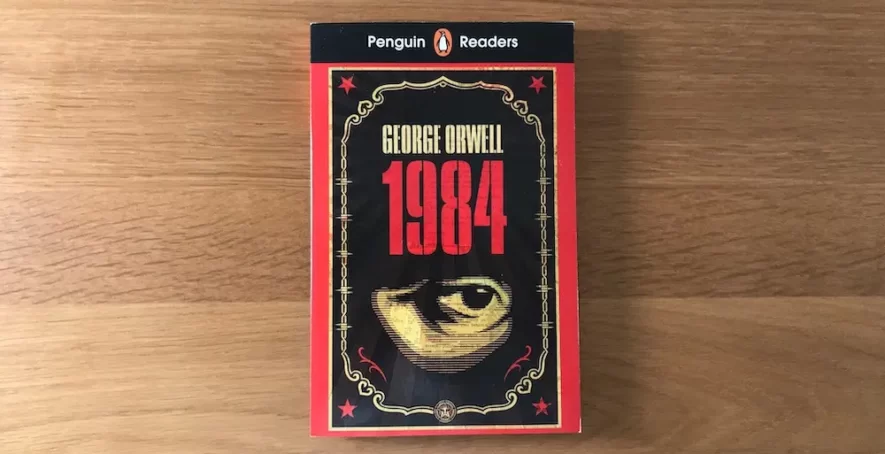

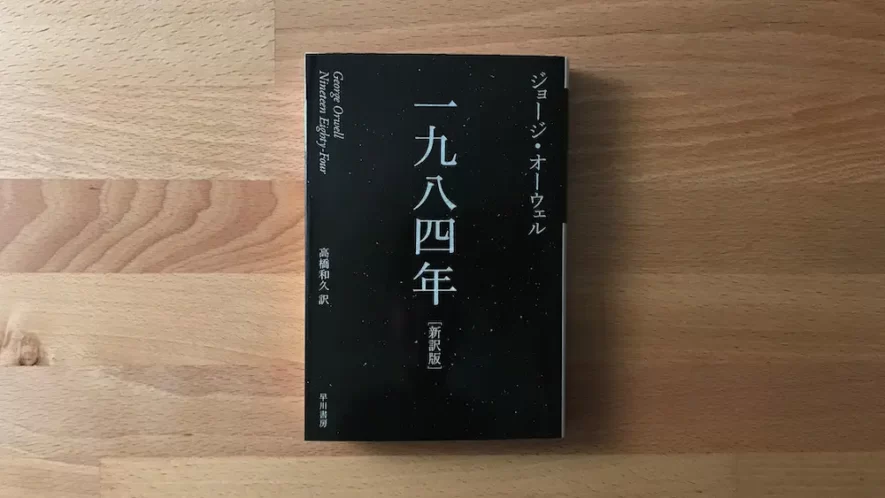

たとえば、ジョージ・オーウェルの『1984年』という本がありますが、和書と洋書ではこんなにも表紙のデザインが違います。

「どっちがジャケ買いを誘発する?」と聞かれたら、おそらく多くの人が左の洋書を選ぶはずです(和書のシンプルなデザインもいいですけどね)。

ここまで読んでもらえたらおわかりかと思いますが、洋書初心者のうちは”見た目より中身”が大事です。

どんなに表紙のデザインに惹きつけられたとしても、あくまでも「最後まで読みきれるかどうか?」という基準で選ぶようにしましょう。

本屋で売ってない洋書は、Kindleで読むべし

「洋書が本屋で全然売ってない」と感じている人も多いと思います。実際、日本では大型書店でしか洋書を買うことができません(一部例外はありますが)。

ここまでずっと「立ち読みが大事」ということを言ってきたので、中身が読めないと話が始まりません。

ではどうするかというと、僕たちにはAmazonのKindleという強い味方がいます。

Kindleストアなら、世界中の洋書が電子書籍で読めるので、本屋に行く必要もありません。

さらに嬉しいことに、Kindleは【試し読み】ができるので、ある程度は中身を確認してから本を買うことができます。

もしまだKindleを使ってない人は、ぜひ試してみてください。Kindleアプリをスマホに入れるだけなので、誰でもいますぐ使い始めることができます。

また、Kindle Unlimitedを使えば200万冊以上の本が読み放題になるので、圧倒的にお得です。