「洋書を読みたいけど何を読めばいいかわからない…」という人は多いはず。

僕も最初のころは洋書へのハードルの高さを感じていて、何度も挫折しました。

洋書は最初に選ぶ本を失敗すると、ほぼ100%挫折します。

しかし、反対にいえば自分の英語レベルにあった本さえ選べれば読むのはむずかしくないということです。

ここでは僕の経験をもとに、洋書初心者が選ぶべきおすすめの洋書と挫折しない読み方をご紹介します。

【結論】最初はレベル別の洋書(GR)がおすすめ

最初に結論からお伝えすると、洋書初心者の人は「レベル別の洋書」がおすすめです。

レベル別の洋書というのは、本のなかで使われる英単語の数が制限されている本のこと。

わかりやすくいえば「簡単な英単語だけで書かれた洋書」です。

一般的には「Graded Readers(略して「GR」)」と呼ばれています。グレード分けされた本ということですね。

洋書の挫折原因「単語の意味がわからない」をなくす

洋書を読んでみたものの「やべ…全然意味がわからない」という経験をしたことがある人はわかると思いますが、その原因のほとんどは「単語の意味がわからない」ことです。

つまり、自分がわかる英単語だけで書かれた洋書を読めば、挫折せずに読めるはずなんですね。

もちろん、「知っている英単語しか載ってないのに読めない」というケースもゼロではありません。

ただ、レベル別洋書は英単語だけでなく英文法もやさしく書かれていますから、挫折しにくいです。

街の本屋でも買える「ラダーシリーズ」は鉄板

さて、レベル別洋書についてくわしく見ていきましょう。

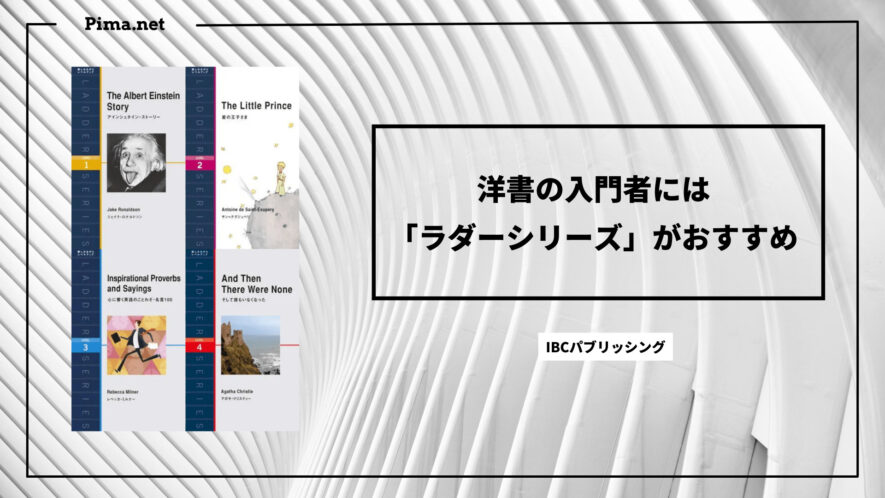

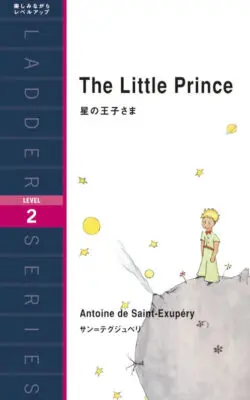

まず最初におすすめするのは「ラダーシリーズ」という洋書です。

ラダーシリーズはIBCパブリッシングという出版社が出している本でして、

ラダーシリーズは、「はしご (ladder)」を使って一歩一歩上を目指すように、学習者の実力に合わせ、無理なくステップアップできるように開発された英文リーダーのシリーズです。

というコンセプトをもとに作られました。レベルは5つに分かれており、以下のようになっています。

| レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 使用語彙数 | 1000語 | 1300語 | 1600語 | 2000語 | 制限なし |

| TOEICスコア | 300〜400点 | 400〜500点 | 500〜600点 | 600〜700点 | 700点以上 |

| 英検 | 4級 | 3級 | 準2級 | 2級 | 準1級 |

| iTEP | 0.0〜1.0 | 10〜2.0 | 2.0〜3.0 | 3.0〜4.0 | 4.0以上 |

| 表紙例 |   |   |   |   |   |

こんな感じでレベル別に分かれていはいるのですが、洋書初心者の人は自分のレベル云々に関係なくレベル1からスタートすることをおすすめします。

たとえば「英検2級持ってるんだから、レベル4は読めるでしょ」と思って手を出すと、意外と読めずに挫折することが多々あります。

なぜそんなことになるかといえば、ふだんの英語学習と洋書を読むというのが別物だからです。

洋書はふだんの英語学習にはない「長文を長時間にわたって読み続ける」という行為が含まれています。

「英語レベルは十分なはずなのに、なぜか読めない」ということが頻発します。

ですから、どんな人でも最初はレベル1からスタートすることをおすすめします。

洋書を読み始めるとき、1番大切なのは自信を深めることです。

とりあえずは自分にとって簡単すぎるかもしれないと感じるレベルからよみ始めて、1冊の読破を目標にしましょう。どんなやさしい洋書でも、1冊読了するとけっこう自信につながります。

それを終えたあとに自分の洋書レベルを再確認すればいいのです。

レベル1を読んで、簡単すぎると感じたらレベル2に進むようにしましょう。反対に、レベル1がちょうどいいと感じたなら、引き続き他の作品を読んでみることです。

ちなみに、ラダーシリーズには巻末に単語リストが掲載されています。作品のなかで使われている英単語の日本語訳も確認できるので、学習にも役立てることができます。

偉人の伝記もラダーシリーズで読みやすく

ラダーシリーズはさまざまなジャンルの作品が揃っているのですが、レベル1には伝記もいくつかあります。

「ピーターパン」や「グリム童話」などの物語系もあるのですが、僕はどうしても興味が持てなかったので偉人のお話をいくつか読みました。

たとえば、エジソンやアインシュタインなど歴史上の偉人について書かれた本はおすすめです。

名前だけ知っているけど、くわしいことは知らないという人も多いと思います。洋書を読みつつ、教養も身につけちゃいましょう。

二度美味しい「マイケル・ジャクソン」の本は3回も読んだ

次はちょっとレベルを飛ばしまして、レベル3の本をご紹介します。その本とは「マイケル・ジャクソン」です。

僕は音楽が好きで、中学生くらいのときに初めてマイケル・ジャクソンを聴いて以来ずっとファンです。

とはいえ、音楽以外のことは全然知らなくて、彼がどんな生い立ちを送ってきたのか知りたくて本書を手に取りました。

僕としては、自分の好きなマイケル・ジャクソンのことが知れるし、しかも洋書が読めるし、二度美味しい本です。

レベルUPでもスラスラ読めた「ビートルズ」

ラダーシリーズを何冊も読んでいると、本当にレベルが着実に上っていくのが実感できて嬉しいんですが、扱っている本も素晴らしいです。

次に紹介するのはレベル4の「ビートルズ」です。さきほど紹介したマイケル・ジャクソンと同じように、彼らの生い立ちから成功に至るまでのストーリーが描かれています。

ラダーシリーズのレベル4ですから、英語レベルでいえばTOEIC600〜700点、英検2級レベルです。けっこうむずかしめですよね。

僕がこの本を手にとったのはたしかTOEIC550点くらいのときだったので、正直なところ完全に背伸びです。

ただ、自分が好きなことって読めてしまうものですね。ビートルズのことを知りたいという気持ちが強かったせいもあって、スラスラ読めてしまいました(笑)

僕の場合はマイケル・ジャクソンやビートルズでしたが、みなさんも自分の興味があるテーマのラダーシリーズをぜひ見つけてみてください。

女性でしたら「美女と野獣」「ローマの休日」なんかもおすすめです。

ただし、最低限の英文法と英単語は必須

注意したいのは、洋書入門と英語入門は別物ということです。これは誤解しやすいポイントなので注意しましょう。

つまり、入門者向けの洋書であっても、最低限の英文法と英単語がわからないと読むのはむずかしいということです。

さきほど紹介したレベル別洋書(GR)ですが、レベルが一番下の作品でも英検4級(中学校中級程度)の英語力が必要です。

なので、be 動詞もわからないという英語レベルの人は、洋書よりもまず英語の勉強を先にやっておくことをおすすめします。

薄い本なら読破もしやすい!「Oxford Bookworms」がおすすめ

レベル別の洋書をもう一つご紹介します。その名も Oxford Bookworms(オックスフォードブックワーム) というシリーズです。

Oxford Bookwormsはオックスフォード大学出版局が刊行している洋書で、こちらも英単語の数を制限したレベル別の洋書シリーズです。

ラダーシリーズとはちがってすべて英語で書かれています。そのため、ラダーシリーズよりもOxford Bookwormsのほうが ”洋書感” は強く感じるはずです。

さて、Oxford Bookwormsの特徴は大きくわけて3つあります。

- ① 1冊あたりのページ数が少ない(つまり本が薄い)

- ② 全部で7つのステージに分かれている

- ③ 巻末に英英辞書、確認問題がついている

① 1冊あたりのページ数が少ない(つまり本が薄い)

僕がOxford Bookwormsを特に評価しているのは、本の薄さにあります。

一見すると、本が薄いとボリューム感がなくてマイナス評価につながりそうなもんですが、洋書初心者にとってはむしろ歓迎すべきです。

なぜなら、薄い洋書なら読破しやすいから。

さきほどもチラッと説明しましたが、洋書初心者の人に必要なのは「自分でも洋書1冊を読み終えることができた」という自信です。

洋書初心者の人がいきなる分厚いペーパーバック(海外の文庫)を読もうとしても、確実に挫折します。でも、Oxford Bookwormsなら薄いので、早ければ1日で読み終えることができます。

Oxford Bookwormsはだいたい本編が60ページ前後で構成されています。

② 全部で7つのステージに分かれている

ラダーシリーズは5段階のレベルに分かれていましたが、Oxford Bookwormsは7つのレベルに分かれています(Oxford Bookwormsではレベルではなく Stage と表現します)。

| Oxford Bookworms | 単語数 | レベル目安(英検) | レベル目安(TOEIC) |

|---|---|---|---|

| Starter | 250 語 | ー | ー |

| Stage 1 | 400 語 | 英検3〜5級、 | 250〜380点 |

| Stage 2 | 700 語 | 英検準2級 | 310〜400点 |

| Stage 3 | 1,000 語 | 英検2級 | 380〜560点 |

| Stage 4 | 1,400 語 | 英検準1級 | 420〜700点 |

| Stage 5 | 1,800 語 | 英検準1級 | 520〜750点 |

| Stage 6 | 2,500 語 | 英検1級 | 800点以上 |

こんな感じで、分かれているんですが実際に読んだ感想としては「全体的に難易度が高い」ということ。

僕はステージ1をどっさり買ってきてまとめて読んだのですが、ステージ3くらいになってくると読むスピードが落ちたり、途中で挫折したりしました。

つまり、ラダーシリーズよりも全体の難易度は高いということです。ただ、Starterやステージ1であれば洋書初心者でもわりと読みやすいとは思います。

いずれにしても、自分にとって簡単と感じるくらいの低いレベルから始めることが肝心です。

③ 巻末に英英辞書、確認問題がついている

Oxford Bookwormsの巻末には、その本に出てきた英単語の英英解説が出てきます。あくまでも洋書なので日本語による解説はないのですが、やさしい単語なので理解しやすいです。

また、その本の大意を掴めているのかを確認する問題が巻末に掲載されています。

あくまでも任意ではありますが、確認問題を解くことでより理解が深まるはず。僕はやりませんでしたが(笑)

ちなみに、Oxford Bookwormsについては感想記事を書いていますので、ぜひ参考にしてみてください。

ペーパーバックでも「見出し」が多ければ読みやすい

さて、ここまではレベル別の洋書をご紹介しましたが、「そんなの洋書とは呼ばない!」と感じる人もいるはずです。

僕もその気持はよくわかるといいますか、結局のところペーパーバックを読んでこそ「洋書」なんですよね。

ただ、やみくもにペーパーバックに手を出すと挫折するので、やはり本選びは慎重に行いましょう。

僕もこれまで数え切れないくらい洋書で挫折してきましたが、ひとつだけ「この手の本なら読みやすい」というポイントを見つけることができました。

それは「見出しが多い洋書」です。

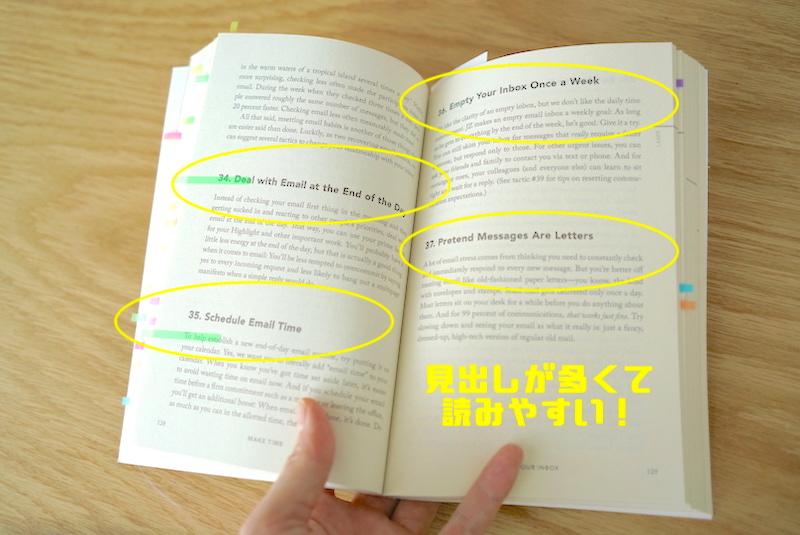

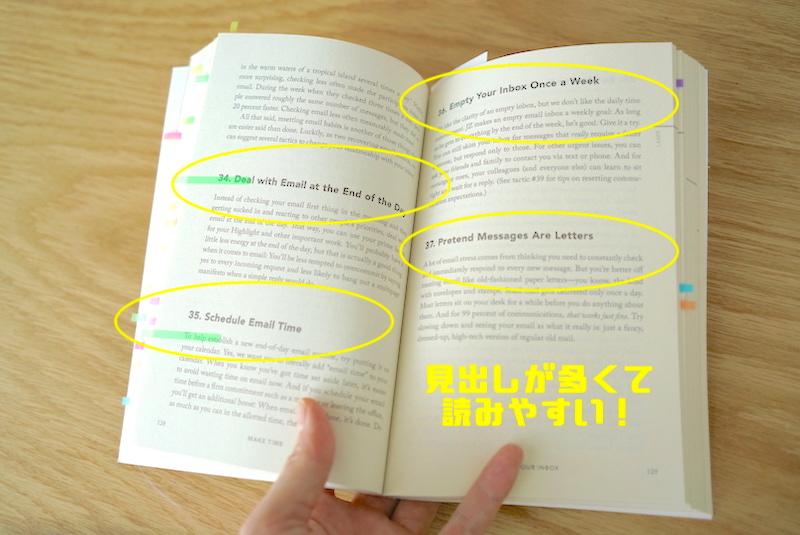

本には本文以外にも、見出しがありますよね。見出しが多い洋書はわりと読みやすいです。たとえばこれが見出しの一例でして、見開き1ページに4つの見出しがあります↓

見出しが多いとこんなメリットがあります。

- ▷ そこに何が書かれているのが、要点がわかりやすい

- ▷ 見出しのところで、少しだけ休憩が取れる

見出しには「なにを伝えたいのか」を一言で表す役割があります。なので、本文を読む前に「だいたいこういうことが書いてあるんだな」という予測がつきやすいんですね。

そして、見出しがあることで、読書中に少しだけ休憩が取れます。僕はこのメリットがすごく大きいと思っていて、見出しがない本を読んでいると息が詰まってしまい、すぐに読むのをやめたくなります(笑)

というわけで、見出しがある洋書を僕はすごくおすすめしたいのですが、具体的には“MAKETIME”という時間術の本、“Ever Wonder Why?”という雑学の本がおすすめです。

どちらも実生活で役立ちますし、見出しも多くて読みやすいです。

まったくの洋書初心者にはおすすめできませんが(むずかしい単語もチラホラ載ってるので)、レベル別洋書を終えた次の1冊としてはけっこう読みやすい作品かなと思います。

いずれにしても、洋書初心者がペーパーバックを選ぶときは「見出しが多い本」というのを基準に探してみることをおすすめします。

洋書初心者がやってはいけない、挫折を生む「禁忌」

さて、ここからは洋書初心者がやりがちな「禁忌」(要はNG)な行動をご紹介します。

実際に僕も失敗を繰り返してきたので、これから洋書を読む人がこれ以上ハマりませんように。

- ✕ 背伸びしてむずかしい洋書を選ぶ

- ✕ 日本語の対訳をすぐに確認する

- ✕ 辞書を引きながら読む

背伸びしてむずかしい洋書を選びがち

そこそこ英語力に自信がある人に多いんですが、洋書を読もうと思って分厚いペーパーバックを手に取るのだけはやめましょう。ほぼ100%挫折します。

さきほど説明したとおり、どんなに英検やTOEICのスコアに自信がある人でも、洋書を読むと撃沈するケースは非常に多いです。

ですから、英語力に自信がある人も(もちろん、自信がない人も)、必ず「ちょっと自分には簡単すぎるかな?」と思う本を選ぶようにしてください。

「そんな簡単なやつ読んでも意味ないじゃん」という気持ちもわかりますが、簡単なレベルから始めないとむずかしい洋書なんて一生読めません。

日本語の対訳をすぐに確認するのはやめよう

純粋な洋書であれば英語しか書かれてないのでそこまで問題ではないですが、なかには日本語の対訳がついた本もあります(厳密には洋書ではありませんが)。

あるいは、ラダーシリーズにようの巻末に単語集がついているタイプもありますね。

たしかに対訳や単語集は便利なのですが、日本語訳ばかりに頼りすぎるのはよくありません。

英語を読んで、すぐに日本語訳を確認したがるクセは早めに治すべきです。なぜなら、そこから脱却しないと洋書を読むスピードは上がらないし、なにより洋書に没頭できないからです。

対訳を確認しながら読むと、読書というよりは「作業」になってしまうので、全然楽しくもありません。

ですから、日本語に頼ることなく洋書を読む習慣をつけるようにしましょう。

そしてそれを実現するためには「日本語を見なくても英語を英語のまま理解できるレベルの洋書」を読むことが欠かせません。

やはり、自分のレベルに合った洋書を選ぶというのが大切だということです。

辞書を引きながら洋書を読むのは苦痛

「対訳を見ない」というのと関係してきますが、洋書初心者の人は本を読みながら辞書を引きがちです。これはやめましょう。

なぜなら、辞書を引きながら洋書を読むのは非常に苦痛だからです。

英文を1文読んで辞書を引いて、意味をチェックして次の英文を読んで…と繰り返すのは読書ではなく「作業」です。

「洋書を読む時間を語彙力UPに充てるんだ!」という明確な目的意識があるなら別ですが、あくまでも「洋書を読む楽しいひととき」を味わうのであれば、辞書は出さないでください。

ちなみに、僕は「洋書を純粋に楽しむ時間」と「単語を確認しながら読む時間」を明確に分けています。

ペーパーバックを読むときは辞書は引きません。単語力を増やすための多読は「速読英単語」や「文単」などの教材を使っています。

理想は英単語や文法を勉強しながら洋書を読むこと

英語多読を解説している本では、辞書を引かずに洋書だけを読んで英語力をアップさせる方法が解説されています。

たしかに、やりようによっては洋書を読むだけでリーディングやスピーキング、さらにはリスニング力までアップさせることは可能だと思います。

ただ、辞書を引かずに洋書を読むというやり方だけで英語力を上げるのは、さすがに時間がかかりすぎます。

ですから、僕は洋書初心者の人こそ洋書を読みながら、並行して英語学習をすべきだと思います。

英語学習をしながら洋書も読むと、相乗効果で良いサイクルが生まれます。つまり、

- 英語を勉強する → 洋書を読む → 理解できる → 楽しい → 英語を勉強したくなる

とった具合で、いい流れが生まれるわけです。

もちろん毎回のようにこんな良いサイクルが流れるわけではありませんが、英語学習と洋書の相乗効果は確実に存在します。

かくいう僕も、「このまえ覚えた英単語が、いま読んでいる洋書に出てきた!」という経験を数え切れないくらい味わっています。

このときの喜びがあるおかげで洋書の多読を継続できているのかなと自分では感じています。

なので、「洋書を読む時間」と「英語を学ぶ時間」をハッキリ区別するのがおすすめです。

英単語を1つも知らない超初心者は「絵本」がおすすめ

ここまでは「最低限の英単語や文法を知っている洋書初心者」向けに話を進めてきました。

しかし、なかには「英語がマジでわからなくて悲惨。だけど洋書を読みたい」という人もいると思います。

そういう人にラダーシリーズを進めても、挫折してしまうかもしれません。

英単語も文法も一切わからないけど洋書を読みたいという人は、絵本から始めてみましょう。

もちろん、英単語や英文法の勉強を洋書とは別に行うのが理想です。ただ、洋書だけからスタートしてみるのも一つの英語学習の入り方だと思います。

「いい大人が絵本って…」と思う人は多いと思いますが、洋書の絵本はけっこう楽しいですよ。色彩もきれいですし。

なにより、洋書の絵本を読むことで「1冊を読破できた」という自信を手に入れることができます。

洋書初心者に贈る「洋書スタートガイド」まとめ

- ▷ 最初はレベル別の洋書がおすすめ

- ▷ 「自分には簡単すぎるかも?」と感じる本を選ぶ

- ▷ 辞書や対訳は見ない

- ▷ 英単語や英文法学習を平行すると、洋書が読みやすくなる

- ▷ 本当に英語がわからない人は洋書の絵本もおすすめ

「意気揚々と洋書を買ったものの、途中で挫折する」という経験を、僕は何度も繰り返してきました。

その経験からいえるのは、洋書を読む上で1番大切なのは「作品えらび」です。

とにもかくにも、自分の英語レベルに合った作品を選ぶことが絶対条件でして、それを見落とすと洋書初心者の人が洋書を読破することはまず不可能です。

何度も繰り返しますが、「自分には簡単すぎるかな?」と感じるくらいの洋書を選びましょう。そして、とりあえずは「1冊を読み終えた満足感と自信」を感じてみてください。

それを得ることができれば、初心者の人でもまちがいなく洋書を読めるようになります。

僕もまだまだ読めない洋書がたくさんありますが、なにかお伝えできることがあるかもしれません。

読み放題で洋書を好きなだけ読んでみる

洋書を読むときのハードルはいろいろありますが、やはり「手に入りにくい」「値段が高い」というのが大きなネックになりますよね。

僕もあれこれ試してきましたが、ここ4年ほどは本の読み放題サービスを使っています。

使っているのはAmazonのKindle Unlimitedというサービスでして、200万冊以上の洋書が980円で読み放題という、ちょっとありえないくらい充実しています。

Kindle Unlimitedなら、読んだ本が難しかったり興味が持てなかったらスグに他の洋書を試せるというメリットがあります。

特に洋書を読みはじめのころは、自分に合う本を探すのも一苦労のはず。

僕もそんな境遇のときにKindle Unlimitedと出会ったのですが、使い始めてから洋書リーディングが圧倒的にはかどるようになりました。

30日間は無料体験ができるので、洋書選びに悩んでいる人はぜひ使ってみてください。